Escrito por Isaac Alexander

Edición y notas de Fernando Loygorri

Inicio esta entrada de El libro de la soledades de Isaac Alexander con una glosa mía. La última entrega de estas memorias o diarios de Isaac la publiqué en julio de este año 2021. Desde entonces arrumbé a Isaac en un cajón de mi vieja mesa de convento por una razón que quiero explicarte a ti, seguidor de las andanzas de este viejo amigo que se resiste a morir por lo mucho que escribió. Porque escribir (crear en general) tiene, a mi entender, el mismo propósito que el de tener hijos: permanecer tras la muerte, trascenderla. De ahí la famosa máxima de plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro: las tres actividades -salvo catástrofe- sugieren la continuidad en la vida tras la muerte. Escrita esta digresión, y muy sucintamente, quería aclarar que si dejé de publicar estas memorias fue porque empecé a sentir que Isaac se estaba adueñando de mi voluntad. Muchas veces me pasó con él y nos reíamos con la sensación que yo tenía (y tengo) de que Isaac Alexander tiene una carga electromagnética que me atrae indefectiblemente hacia él; hay un momento -tanto cuando estaba vivo como ahora muerto- en que si me mantengo mucho tiempo cerca de él, acaba atrapándome en su órbita como si él fuera un astro en el universo cuya fuerza de gravedad me atrajera a mí, su luna pequeña, sometida a las leyes de la física de un sistema planetario. Planeta él entonces, luna suya yo.

Pasados unos meses, siento que me he alejado lo suficiente de su atracción como para poder volver a él. Lo hago con alegría como quien se encuentra por un sendero con un viejo amigo al que hace años que no vemos. No sé cuánto tiempo resistiré esta vez su gravedad o si, quizá, se hayan tornado los papeles y el que era planeta sea ahora luna y el que era luna se haya convertido en planeta porque -remedando a Wittgenstein- "todo lo que se puede expresar es posible ".

Hecha esta nota previa, paso a retomar el Libro de Isaac.

Anoche, frente a la primera chimenea del otoño, recordé un encuentro furtivo con un amigo. No suelo quedarme en los recuerdos del campo de concentración en el que pasé dos años y medio. Cuando vienen, los desecho como si fueran basura mental. No los censuro. Los desecho. No permanezco en ellos. No me regodeo en ellos. Sé que están y que forman parte no sólo de mi biografía sino de la biografía del mundo. La mierda es elemento esencial de la historia del planeta. El recuerdo ha llegado por el frío. Sin querer extenderme mucho -sobre todo porque hay ahora una calma que va más allá del silencio. Es la alta madrugada y fuera acaba de pasar un ráfaga de viento que ha movido cual si fueran bailarinas las hojas del arce que ya empiezan a tomar sus tonos ocres. Los perros y las gatas dormitan a mi alrededor y me sosiega mucho el sonido del fuego en la cocina y el inicio del olor a café que ya empieza a llegar- vi bajar a mi amigo O. (pongo tan sólo su inicial porque O. se avergonzaba de haber estado en un lugar como aquel y pedía a todo el mundo que fuera discreto porque O. hasta el estallido de la guerra había sido uno de los más elegantes y conocidos dandys de la ciudad suiza de Zürich). Sería largo de contar cómo fue apresado y más larga aún y terrible la peripecia que hubo de vivir antes de llegar al campo de concentración. Lo vi bajar del tren de ganado en el que nos traían a los campos. Su vagón quedó justo enfrente de mí que en ese momento cortaba las malas hierbas de unos parterres que había mandado hacer el Obersturmführer del campo (creo que en otro lugar escribí el nombre del campo; también recuerdo el nombre del oficial pero, pasados los años, me parece que son datos que humaniza lo que en realidad no era sino una cuestión de lugares y escalafones de lo atroz. Negarles los nombres es un acto que busca negarles la identidad.) en los que quería plantar flores silvestres. En cuanto apareció en la puerta del vagón, nuestras miradas se encontraron y, amaestrados ya, disimulamos de inmediato y cada uno siguió con lo suyo. Sólo que desde ese momento tanto a él como a mí se nos había metido una idea en la cabeza: teníamos que entrar en contacto y vernos...

Han pasado varias horas desde que escribí "teníamos que entrar en contacto y vernos". Donjuán tiene una diarrea espantosa. Cuando ya no puede más me avisa con jadeos, vueltas sobre mi butaca, arrastra su culo por el suelo. Salimos. La noche es fría y oscura. Se alivia. Nada más volver se queda de nuevo dormido, un dormir inquieto, poblado de pesadillas. Despierta. Vuelta a empezar. Me ha resultado curioso el hecho de que justo haya sido esta noche en la que después de tanto tiempo volvía a escribir sobre mi estancia en los campos de concentración, cuando Donjuán enferme de las tripas y tenga su mierda un olor insoportable a descomposición. Lo tendré en cuenta.

El tiempo de la luna gorda. El tiempo de mirar el cielo. Despejado. Camino de la tarde. Más soledades. Quizás en breve tiempo. A veces, diría... volver a El Libro de las soledades para vivir El libro de las soledades. Ni tan siquiera hoy te voy a colocar el enlace para que al clicar sobre el nombre del libro vayas a él. Navegaciones. Átomos. Estas constelaciones que supuestamente se alejan. Hablar en la noche. Varias horas.

El tiempo y sus ciclos. Saber que el tiempo no es igual en todas partes. ¡Qué hermoso pronunciar: Horizonte de sucesos! Volver a viajar y permanecer quieto al mismo tiempo. Los cambios que generarán una nueva rutina, es decir un nuevo no cambio. Paradojas que se resuelven en ocasiones con una delicadísima sencillez.

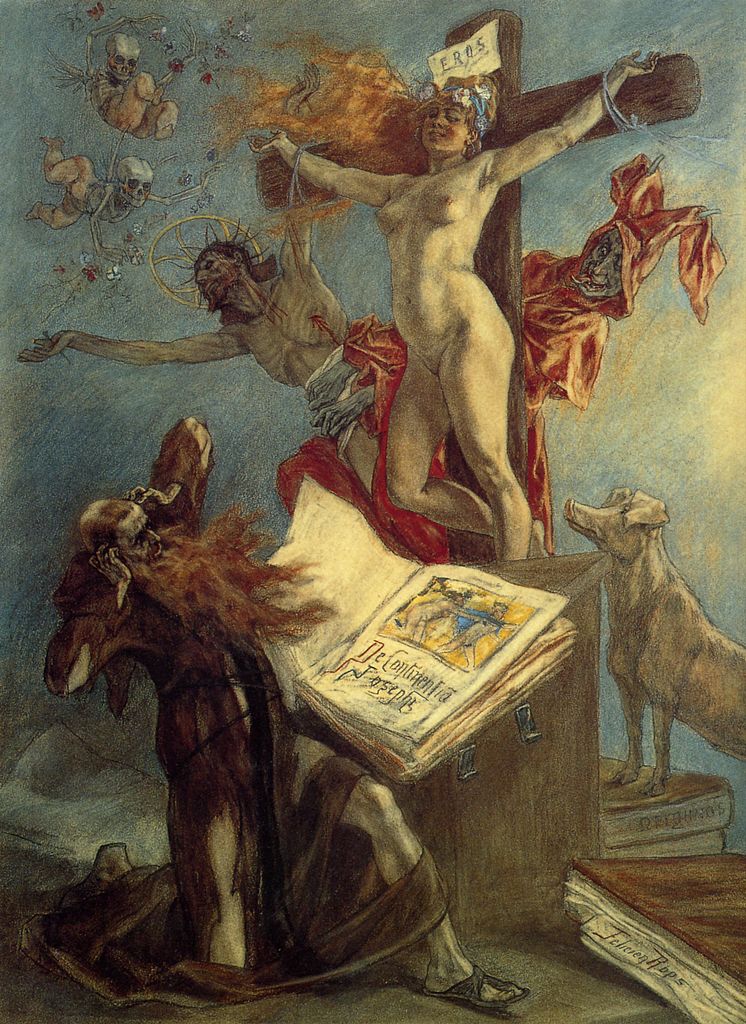

Tengo miedo. Lo digo hoy. Te lo digo a ti, mi querido lector, por si quisieras consolarme, estar cerca de mí en estas horas bajo el influjo de la luna gorda, influjo del culo manchado de la luna que es al mismo tiempo su faz y su belleza. No me perderé en contemplaciones, sólo que ayer al posar mi vista en la serpiente no di un respingo y me alejé lo más rápido posible sino que la acompañé hasta donde pude en su reptar (llegué hasta el muro que ella atravesó por una rendija). ¡Qué minúscula su cabeza! ¡Qué sinuosidades (me recordaron, no vagamente, a Salomé danzando)! Porque tenía miedo a vivir es posible que temiera menos a la serpiente.

Si pudiera hablar en segunda persona del plural, dirigirme a vosotros, ser memoria vuestra, abrazaros así, grandemente, como si mis brazos fueran los de un Titán que no estuviera encadenado y no hubiera ofendido a los dioses. Grande. No fiero. Abiertos los brazos. Un abrazo universal. Un pensamiento dirigido por el Universo hacia este lugar microscópico que nuestra perspectiva convierte en gigante; si pudiera hablaros en un espacio vacío que por medio de una silla se convirtiera en escenario -una silla, por supuesto, ocupada por El Otro, por ti- y por medio de una gesticulación apropiada y unas palabras bien medidas pudiera transmitiros las causas y las consecuencias de mi miedo; si ese explicarme supusiera la desaparición o cuando menos la disminución de ese miedo entonces yo -mejor: el personaje que habla (personaje/persona proviene de máscara)- sentiría que el aire vuelve a entrar sin obstáculos en mis pulmones porque, ya lo sabes -¡Oh, caro!- el único efecto del miedo es que dificulta la entrada del aire en los pulmones y como consecuencia atosiga la sangre de resultas de lo cual todo el organismo se resiente.

Influjos de luna. Grandes riadas de sangre. Tormentas neuronales. La estación del otoño. Los primeros balbuceos de un niño y su falsa indiferencia al ver por primera vez el mar. Mecanismos de defensa. Menosprecios. Reacciones. Pensamiento→ tiempo→ miedo. Si quitas el pensamiento anulas el tiempo y al anularlo impides el miedo. No pensamiento→ no tiempo→ no miedo. Inmanencias.

He respirado. He movido el cuello. Una persona amada está siendo inyectada. Sobre mi cabeza sobrevuela la columna de humo de Ray Bradbury. Es él quien me ha animado a llamarte, mi querido lector, mi Otro... por ti resucitaré de entre los muertos y volveré a vampirizar lo que quede de sangre por mis venas.

Crónica de un viaje reciente

El quinto día, domingo, es el desayuno con Valentín en el bar de debajo de su casa, las compras en el mercado al aire libre, la vuelta con Luis a Madrid, la recogida de Nilo y la madrugada que pasamos.

Es particular la sensación de amanecer en un sitio y acostarte en otro muy lejos del primero. ¿Qué tiene el viaje? A parte de toda la carga literaria... los versos de Kavafis... las Ítacas. Moverse. Irse. Volver. Aceptar de nuevo la rutina de los días. La bendita/detestada monotonía tras los cristales. Algo hay en el movimiento que al hombre desajusta. Necesitamos aposentarnos. Necesitamos aposento. Me parece a veces que más es el descubrimiento de la agricultura consecuencia del afán de quedarse quieto en un mismo sitio hasta morir que lo contrario; debía de haber en el cazador/recolector un afán de quietud que lo llevó pocos miles de años más tarde al cenit de esa aspiración en la figura de Buda: ausencia y presencia inmóviles bajo la higuera.

Viajar -ya sea metáfora o realidad- conlleva siempre un estado de alerta que la vida contemplativa no tiene. Eso lo vio y lo narró muy bien Tolkien en su saga de El señor de los anillos y sobre todo esa sensación de riesgo, de temeridad que es también carga del viaje, la personificó con brillantez en los hobbits. Viajar es alejarse de lo conocido. En el trayecto de un sitio al otro estás a merced de demasiados imponderables como para dar por seguro nada, que es justo lo contrario de lo que ocurre cuando vives sedentario tu diario vivir. ¿Moverse es pues arriesgarse? ¿Quedarse quieto es estar a resguardo? Absolutamente no.

Así siento, ya un poco alejado de aquellos días, el viaje por las tierras asturianas. Un salir de la rutina, un arriesgarse al Otro y Lo Otro. Curioso que -cuando menos en mi experiencia- este riesgo haya solido resultar beneficioso.

Ahora busco un nuevo lugar donde aposentar mi cuerpo ya maduro, pronto a la vejez. Agradezco mucho la compañía de las gentes que me he encontrado en este viaje y agradezco a la tierra que muestre aún su tez más poderosa en forma de embates de las aguas, altos picos, corrientes furiosas, lujurias verdes, grandes arenales, alimentos exquisitos y gravedad justa.

He de seguir. La siguiente estación está al llegar.

Cuando emprendas tu viaje

desearás poder detenerte en los mercados de Fenicia

o de Grao y comprar en ellos hermosas mercaderías:

perlas, ébano, lentes prodigiosas, mapas,

astrolabios, cuadernos de bitácora;

y también, ¡cómo no!

podrás adquirir manjares únicos:

morcillas, callos, lechugas y tomates de la tierra asturiana

y así, si es largo y abundoso, te será grato

descubrir que lo más hermoso del viaje

no es llegar sino transcurrir.

Es particular la sensación de amanecer en un sitio y acostarte en otro muy lejos del primero. ¿Qué tiene el viaje? A parte de toda la carga literaria... los versos de Kavafis... las Ítacas. Moverse. Irse. Volver. Aceptar de nuevo la rutina de los días. La bendita/detestada monotonía tras los cristales. Algo hay en el movimiento que al hombre desajusta. Necesitamos aposentarnos. Necesitamos aposento. Me parece a veces que más es el descubrimiento de la agricultura consecuencia del afán de quedarse quieto en un mismo sitio hasta morir que lo contrario; debía de haber en el cazador/recolector un afán de quietud que lo llevó pocos miles de años más tarde al cenit de esa aspiración en la figura de Buda: ausencia y presencia inmóviles bajo la higuera.

Viajar -ya sea metáfora o realidad- conlleva siempre un estado de alerta que la vida contemplativa no tiene. Eso lo vio y lo narró muy bien Tolkien en su saga de El señor de los anillos y sobre todo esa sensación de riesgo, de temeridad que es también carga del viaje, la personificó con brillantez en los hobbits. Viajar es alejarse de lo conocido. En el trayecto de un sitio al otro estás a merced de demasiados imponderables como para dar por seguro nada, que es justo lo contrario de lo que ocurre cuando vives sedentario tu diario vivir. ¿Moverse es pues arriesgarse? ¿Quedarse quieto es estar a resguardo? Absolutamente no.

Así siento, ya un poco alejado de aquellos días, el viaje por las tierras asturianas. Un salir de la rutina, un arriesgarse al Otro y Lo Otro. Curioso que -cuando menos en mi experiencia- este riesgo haya solido resultar beneficioso.

Ahora busco un nuevo lugar donde aposentar mi cuerpo ya maduro, pronto a la vejez. Agradezco mucho la compañía de las gentes que me he encontrado en este viaje y agradezco a la tierra que muestre aún su tez más poderosa en forma de embates de las aguas, altos picos, corrientes furiosas, lujurias verdes, grandes arenales, alimentos exquisitos y gravedad justa.

He de seguir. La siguiente estación está al llegar.

Cuando emprendas tu viaje

desearás poder detenerte en los mercados de Fenicia

o de Grao y comprar en ellos hermosas mercaderías:

perlas, ébano, lentes prodigiosas, mapas,

astrolabios, cuadernos de bitácora;

y también, ¡cómo no!

podrás adquirir manjares únicos:

morcillas, callos, lechugas y tomates de la tierra asturiana

y así, si es largo y abundoso, te será grato

descubrir que lo más hermoso del viaje

no es llegar sino transcurrir.

Crónica de una viaje reciente

El cuarto día es la resaca del día anterior por la mañana, la excursión hasta Teverga, la comida en La Chabola, el encuentro con Mauri, el paseo por la ruta del Oso, el baño en el río Trubia, la vuelta a Grao y la disertación de Valentín ya por la noche sobre su concepto de la luz.

No dio tiempo el cuarto día de dar nuestro paseo por la ribera del Cubia. Desayunamos como todos los días en el bar Valentín y yo y esperamos a que Luis apareciera. ¡Ay, los alcoholes de la noche! ¡La fiesta! ¡La jarana! El inicio del viaje fue lento y luminoso. El sol seguía luciendo y poco a poco nos fuimos adentrando y subiendo por la carretera de Teverga. Puede que fuera ese adentrarse por selvas frondosísimas mientras ascendíamos hacia las cumbres de los puertos, por el que Luis y Valentín se fueron desamodorrando -si se me permite el palabro- y pronto estaban charlando sobre puertos, cimas, caminos, lugares hermosos, rutas, recuerdos. Íbamos en el coche de Valentín. Luis delante. Yo detrás. Me gusta estar detrás mientras escucho a mis amigos hablar de tantos y tantos lugares asturianos, con qué seguridad nombran pueblos, ventas, otros viajes.

Habíamos decidido parar antes de llegar a nuestro destino en algún prado de alguna de las montañas de esta carretera de Teverga para brindar por nosotros con una botella de sidra que habíamos traído ex profeso. Iba buscando Valentín el sitio exacto donde en otra ocasión paró y disfrutó de unas vistas incomparables de la serranía que atravesábamos. No quiso el destino acompañarnos y tras un par de intentos desistimos; en el primero unas vacas nos miraron recelosas como si nos estuvieran avisando de que protegerían con su vida la vida de un ternerillo que estaba tumbado entre ellas; en la segunda parada aparcó otro coche de donde salió una pareja de unos sesenta años con sus sillas plegables, su mesa plegable, su sombrilla y su comida y tras descender unos metros llegaron a una especie de bancal donde plantaron su comedor. El cuarto día era sábado y hacía bueno.

Llegamos al fin a Teverga. Todos recuperados de la noche anterior, con ganas de volver a comer y a beber y a charlar. Nos sentamos en la terraza del porche del restaurante La Chabola y lo primero que hicimos fue meternos entre pecho y espalda un pulpo a la gallega y un cachopo del lugar regado con una buena cerveza fresca que luego devino en vino tinto. Frente a la mesa vemos la iglesia del pueblo que tiene tras ella un macizo de piedra que me hace pensar en el peso de la tierra. Estamos en un pueblo en los valles profundos de la cordillera cantábrica; es un sábado de sol, amable, de ese tipo de fines de semana familiares, justo antes del final del verano cuando se apuran sus últimos días y en mitad de esa apariencia casi bucólica -aunque sea bucólica moderna- aparece al poco de llegar nosotros, un pedazo de macarra con su piva que es otra pedazo de macarra; es un macarra, además, de gimnasio; sus espaldas son como las del gorila de espalda plateada -con mis disculpas al gorila por la comparación-; su mandíbula es feroz; sus ojos pequeños y bobos; viste a la americana, con gorra de beisbol y camiseta de algún equipo deportivo; su voz cazallera pide un chupito de lo mío mientras su piva -porque va de su piva- revolotea alrededor de él, le sirve, se exhibe y gesticula una y otra vez cuando su maromo saca el móvil y hace un video mientras le grita al colega al que se lo manda, la puta suerte que tiene de estar donde está y haciendo lo que le sale de la punta de la polla, ¿Me entiendes? Debe de ser un macarra de los alrededores porque los camareros lo conocen y él se mueve como si estuviera en casa. El segundo detalle me hizo recordar aquella máxima que dice, la casualidad es el orden natural de los acontecimientos porque poco después llega a la plaza del pueblo de Teverga un Porche último modelo, plateado, de donde sale una muchacha de ensueño, vestida con un traje años cincuenta de color rosa palo, adorna sus cabellos -recogidos en un moño italiano-con un tocado de tela negra también vintage; él, por supuesto, viste polo, pantalones vaqueros y náuticos. Todo en ellos rezuma la misma impostura -en este caso repipi- que en el caso de los macarras era su chulería. La aparición de estos dos tipos de personas en lo alto de una montaña asturiana, un sábado de primeros de septiembre es un ejemplo perfecto de lo que es el turismo hoy en día.

Hacia las tres y tras haber tomado como aperitivo el pulpo y el cachopo, llega el amigo de Valentín, Mauri, con el que pasaremos la comida y la tarde charlando sobre ópera -Mauri quiere montar La Traviata y que Valentín haga el diseño de luces- y paseando para bajar las viandas y los caldos por la Ruta del Oso. Hay dos momentos muy curiosos en el paseo: Mauri canta un pasaje de una Ópera mientras atravesamos un túnel de piedra muy largo y ya de vuelta encontramos una bajada al río en el que nos bañaremos como dios nos trajo al mundo Mauri, Luis y yo.

De vuelta a Grao, Luis se va con Mauri en su coche y yo me voy con Valentín. Durante el camino de vuelta hablamos de viejos amigos, de amores perdidos.

Esa noche a Luis le duele la espalda y se va pronto a la cama. Valentín y yo nos quedamos en el comedor -que es una habitación contigua a la galería- y la velada consistirá en una disertación amplia -y sin apenas discusión- de la idea que tiene Valentín de su arte y de lo que enseña a sus alumnos en las escuelas privadas de cinematografía porque -como expresa con cierta tristeza- debido a que no tiene una licenciatura, él no puede dar clases en la Universidad. A eso yo lo llamo diplomatitis severa una dolencia que suele ir asociada a la meritocracia académica.

Ya sólo nos queda un día, el domingo, que además es día de mercado en Grao y antes de volver a Madrid tanto Valentín como Luis quieren hacer algunas compras. El día ha sido largo. Mi último recuerdo antes de dormir es del macarra de la mañana: coge a su piva del talle, la atrae hacia sí y le pega un mordisco en el labio mientras lo graba con su teléfono móvil y lo envía al colega al que tras separar a la piva, le espeta ¿Qué te parece, colega, mola o no mola? Y suelta una carcajada aguardentosa que me hiela la sangre porque ese macarra es un símbolo perfecto del fascismo, de la vuelta del fascismo.

No dio tiempo el cuarto día de dar nuestro paseo por la ribera del Cubia. Desayunamos como todos los días en el bar Valentín y yo y esperamos a que Luis apareciera. ¡Ay, los alcoholes de la noche! ¡La fiesta! ¡La jarana! El inicio del viaje fue lento y luminoso. El sol seguía luciendo y poco a poco nos fuimos adentrando y subiendo por la carretera de Teverga. Puede que fuera ese adentrarse por selvas frondosísimas mientras ascendíamos hacia las cumbres de los puertos, por el que Luis y Valentín se fueron desamodorrando -si se me permite el palabro- y pronto estaban charlando sobre puertos, cimas, caminos, lugares hermosos, rutas, recuerdos. Íbamos en el coche de Valentín. Luis delante. Yo detrás. Me gusta estar detrás mientras escucho a mis amigos hablar de tantos y tantos lugares asturianos, con qué seguridad nombran pueblos, ventas, otros viajes.

Habíamos decidido parar antes de llegar a nuestro destino en algún prado de alguna de las montañas de esta carretera de Teverga para brindar por nosotros con una botella de sidra que habíamos traído ex profeso. Iba buscando Valentín el sitio exacto donde en otra ocasión paró y disfrutó de unas vistas incomparables de la serranía que atravesábamos. No quiso el destino acompañarnos y tras un par de intentos desistimos; en el primero unas vacas nos miraron recelosas como si nos estuvieran avisando de que protegerían con su vida la vida de un ternerillo que estaba tumbado entre ellas; en la segunda parada aparcó otro coche de donde salió una pareja de unos sesenta años con sus sillas plegables, su mesa plegable, su sombrilla y su comida y tras descender unos metros llegaron a una especie de bancal donde plantaron su comedor. El cuarto día era sábado y hacía bueno.

Llegamos al fin a Teverga. Todos recuperados de la noche anterior, con ganas de volver a comer y a beber y a charlar. Nos sentamos en la terraza del porche del restaurante La Chabola y lo primero que hicimos fue meternos entre pecho y espalda un pulpo a la gallega y un cachopo del lugar regado con una buena cerveza fresca que luego devino en vino tinto. Frente a la mesa vemos la iglesia del pueblo que tiene tras ella un macizo de piedra que me hace pensar en el peso de la tierra. Estamos en un pueblo en los valles profundos de la cordillera cantábrica; es un sábado de sol, amable, de ese tipo de fines de semana familiares, justo antes del final del verano cuando se apuran sus últimos días y en mitad de esa apariencia casi bucólica -aunque sea bucólica moderna- aparece al poco de llegar nosotros, un pedazo de macarra con su piva que es otra pedazo de macarra; es un macarra, además, de gimnasio; sus espaldas son como las del gorila de espalda plateada -con mis disculpas al gorila por la comparación-; su mandíbula es feroz; sus ojos pequeños y bobos; viste a la americana, con gorra de beisbol y camiseta de algún equipo deportivo; su voz cazallera pide un chupito de lo mío mientras su piva -porque va de su piva- revolotea alrededor de él, le sirve, se exhibe y gesticula una y otra vez cuando su maromo saca el móvil y hace un video mientras le grita al colega al que se lo manda, la puta suerte que tiene de estar donde está y haciendo lo que le sale de la punta de la polla, ¿Me entiendes? Debe de ser un macarra de los alrededores porque los camareros lo conocen y él se mueve como si estuviera en casa. El segundo detalle me hizo recordar aquella máxima que dice, la casualidad es el orden natural de los acontecimientos porque poco después llega a la plaza del pueblo de Teverga un Porche último modelo, plateado, de donde sale una muchacha de ensueño, vestida con un traje años cincuenta de color rosa palo, adorna sus cabellos -recogidos en un moño italiano-con un tocado de tela negra también vintage; él, por supuesto, viste polo, pantalones vaqueros y náuticos. Todo en ellos rezuma la misma impostura -en este caso repipi- que en el caso de los macarras era su chulería. La aparición de estos dos tipos de personas en lo alto de una montaña asturiana, un sábado de primeros de septiembre es un ejemplo perfecto de lo que es el turismo hoy en día.

Hacia las tres y tras haber tomado como aperitivo el pulpo y el cachopo, llega el amigo de Valentín, Mauri, con el que pasaremos la comida y la tarde charlando sobre ópera -Mauri quiere montar La Traviata y que Valentín haga el diseño de luces- y paseando para bajar las viandas y los caldos por la Ruta del Oso. Hay dos momentos muy curiosos en el paseo: Mauri canta un pasaje de una Ópera mientras atravesamos un túnel de piedra muy largo y ya de vuelta encontramos una bajada al río en el que nos bañaremos como dios nos trajo al mundo Mauri, Luis y yo.

De vuelta a Grao, Luis se va con Mauri en su coche y yo me voy con Valentín. Durante el camino de vuelta hablamos de viejos amigos, de amores perdidos.

Esa noche a Luis le duele la espalda y se va pronto a la cama. Valentín y yo nos quedamos en el comedor -que es una habitación contigua a la galería- y la velada consistirá en una disertación amplia -y sin apenas discusión- de la idea que tiene Valentín de su arte y de lo que enseña a sus alumnos en las escuelas privadas de cinematografía porque -como expresa con cierta tristeza- debido a que no tiene una licenciatura, él no puede dar clases en la Universidad. A eso yo lo llamo diplomatitis severa una dolencia que suele ir asociada a la meritocracia académica.

Ya sólo nos queda un día, el domingo, que además es día de mercado en Grao y antes de volver a Madrid tanto Valentín como Luis quieren hacer algunas compras. El día ha sido largo. Mi último recuerdo antes de dormir es del macarra de la mañana: coge a su piva del talle, la atrae hacia sí y le pega un mordisco en el labio mientras lo graba con su teléfono móvil y lo envía al colega al que tras separar a la piva, le espeta ¿Qué te parece, colega, mola o no mola? Y suelta una carcajada aguardentosa que me hiela la sangre porque ese macarra es un símbolo perfecto del fascismo, de la vuelta del fascismo.

Crónica de un viaje reciente

El tercer día es el paseo por la ribera del Cubia con Valentín, la despedida a Blanca y Tino, la cena de los arquitectos en el castillo de Doriga y la vuelta a Grao.

El tercer día aparece el sol. Valentín y yo hacemos nuestro paseo matutino. Estoy seguro que si nos hubiéramos quedado un tiempo en Grao, este paseo se habría convertido en una tradición. Durante el recorrido -más largo que el del día anterior, incluso una vez terminado fuimos a una ferretería para arreglar las copias de unas llaves que no funcionaban bien- le pregunté a Valentín sobre los lugares y las condiciones más extremas en las que había trabajado y cuál de todas estas condiciones extremas era la que menos podía soportar. Valentín es director de fotografía. El clima extremo que menos soporta es el frío. Si no recuerdo mal tan sólo le falta por fotografiar -en cuanto a continentes se refiere- Oceanía.

Comemos ese día en el bar de abajo de la casa de Grao. Un bar cuyo local pertenece a la familia de Valentín como también les pertenece el local contiguo que en este caso es una librería. Es una comida despedida. Blanca y Tino han de volver. Cuestiones de intendencia les reclaman: una hija, un gato al que hay que dar un antibiótico... cosas así, rutinas que conforman la vida. Volver para partir. De nuevo es una comida que se extiende en una sobremesa larga, casi hasta las seis. Nos despedimos de Blanca y Tino. Le recuerdo a Valentín que tiene que ir a por un par de cajas de sidra. Marcha Valentín. Impasse hasta la cena durante el que Luis habla con Montse, su mujer y yo me mezo en la galería de la casa. Las ventanas, todas, están abiertas. Entra la brisa de la tarde. Juraría que es una brisa recién llegada del mar.

Hace muchos, muchos años, allá por 1871, el tatarabuelo de Valentín, Juan Fernández Bao -si no recuerdo mal nombre y dos apellidos- volvió de hacer fortuna en las Américas, concretamente con la importación de tabaco habano de la isla de Cuba. Quiso la casualidad que cuando llegó a Paris con su hija y toda su fortuna a cuestas -no se sabe muy bien por qué su mujer se quedó en Cuba-, la corta ilusión de la Comuna de Paris estaba en su apogeo lo que condujo a que las autoridades francesas confiscaran todos los bienes de don Juan para sofocar la rebelión y cuando ésta terminó el gobierno de Thiers, flamante presidente de la recién estrenada Tercera República francesa, le dio a elegir entre devolverle los bienes confiscados o no devolvérselos y a cambio darle el monopolio del tabaco habano en Francia. Juan Fernández Bao, hombre fajado en los negocios indianos, no lo dudó: aceptó el monopolio entre otras cosas porque durante su obligada estancia en Paris, se dio cuenta de que la Ciudad de la Luz era puro humo habano; se hizo muy rico y se compró un castillo en su tierra chica, el castillo de Doriga -al que hoy se le denomina palacio-.

Entre Grao y Doriga habrá una distancia de nueve kilómetros. Cogemos el coche de Valentín -al que ha cambiado esa mañana las ruedas delanteras y Valentín valora en mucho la mejora en la conducción-; llegamos al castillo hacia las ocho de la tarde con el tiempo justo para que la luz del atardecer nos permita hacer una foto en el cuarto de baño principal del castillo; un cuarto de baño decorado con muebles estilo Segundo Imperio traídos directamente desde París antes de que terminara la decimonovena centuria de la era común.

No me detendré en describir la belleza de arquitectónica del castillo (además de que me faltaría vocabulario) -tan sólo hacer hincapié en la sólida torre de base cuadrada que se mantiene erguida desde mediados del siglo XIII y en cuya habitación en lo alto de la torre el abuelo Valentín, miembro científico de la generación del 27, dramaturgo, novelista y gran bailarín de tango -don que por cierto ha heredado su nieto-, pasó largas horas de estudio y escritura -, ni tampoco en describir la figura de Josefina, una mujer del pueblo cuya familia lleva generaciones sirviendo en el castillo y que podría tener un parangón con mi tata Julia y con la que, sin embargo, a lo largo de la velada no pude mantener una conversación cordial lo cual me produjo cierta melancolía como me produjo admiración lo bien que sí conversó Luis con ella; tampoco me detendré en el primo de Valentín, Juan creo que es su nombre, amabilísimo anfitrión, ni en la destreza que mostró Valentín escanciando la sidra en el corredor, ni en los invitados -los arquitectos de ambos sexos, parejas entre ellos, que traían consigo a sus hijos pequeños, muy pequeños aún; arquitectos muy jóvenes que rozan la cuarentena. Todos arquitectos menos uno que se declara ingeniero industrial-; tampoco me detendré en la cena, muy rica, muy asturiana y sí lo haré un segundo en el goterón de mahonesa que se me cayó en la camisa que llevaba puesta y cuyo cerco de grasa fue para mí un incordio a lo largo de toda la noche; tampoco me detendré en la descripción del corredor del primer piso del patio del castillo ni en el archivo que me enseñó Valentín y que aún está por catalogar; pasaré como un suspiro por un tramo de la noche hasta cierto punto surreal que transcurrió en el comedorón -así llamado por ser una inmensa estancia, de altísimos techos artesonados en donde, calculamos, cabrían holgadamente cien personas. El hecho fue que Valentín, Luis y yo llegamos hasta el comedorón y nos sentamos y nos fuimos quedando sentados y pasó el tiempo y llegó un momento en el que Valentín se tumbó en el suelo de castaño y se quedó profundamente dormido, hasta el punto, nos dijo, que llegó a soñar; reseñaré tan sólo, a título de inventario como se suele decir, la tercera discusión nocturna sobre una cuestión que resultó ser un fiasco y tan sólo esbozaré que llegamos sanos y salvos a Grao y que Valentín se volvió a quedar dormido en una mecedora, ciertamente inestable, en la que él, para mí milagrosamente, mantuvo un perfecto equilibrio estando como estaba dormido. Como imagen final de ese día: la galería en penumbra en Grao iluminada tan sólo por el alumbrado público. Sí me voy a detener un poco más en por qué me gustó tanto volver a Doriga y recorrer de nuevo los corredores, los salones, la cocina, los baños, los alrededores. Y es que hace justo cuarenta años, en 1981, conocía por primera vez este pueblo y este castillo. Fue el 19 de febrero de 1981, cuatro días antes del golpe de Estado que tuvo como primer aldabonazo la toma del Congreso de los Diputados por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero cuando se procedía a la elección como presidente del gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. Aquel viaje lo hicimos Carola, Cristina, Luis, Valentín y yo y sí dormimos en Doriga no en Grao. Esa fue la primera vez en la que Valentín nos hizo una foto en el famoso baño amueblado con muebles Segundo Imperio. Es una foto artística, revelada en sepia, con una composición decimonónica que algún día publicaré en esta revista. Acabábamos de entrar en la veintena en aquel entonces. Lo anecdótico de aquel viaje fue que justo teníamos prevista nuestra vuelta a Madrid en el expreso que salía de Oviedo el 23 de febrero -el expreso era un tren nocturno que paradójicamente era el más lento de todos porque llevaba el correo y había de pararse en cada pueblo o pedanía a recogerlo-. Recuerda Luis que nos enteramos de que se había producido un golpe de Estado cuando entramos en una pastelería, ya en Oviedo, para hacernos con algunos dulces para el viaje. Valentín entonces se puso en contacto con su padre -que trabajaba en televisión española- y éste nos aconsejó que volviéramos a Doriga y esperásemos para ver como transcurrían los acontecimientos. Tras una deliberación tomamos la decisión de volver a Madrid esa noche. Fue la noche más larga de incertidumbre que he vivido en mi vida... pero ésa es una historia que quizás ya he contado... Este es el motivo por el que le había pedido a Valentín que nos hiciera una foto a Luis y a mí en el cuarto de baño cuarenta años después. La composición también esta vez fue artística. Junto a nosotros posó Josefina.

Ventanas

Seriales

Archivo 2009

Escritos de Isaac Alexander

Fantasmagorías

Cuentecillos

Meditación sobre las formas de interpretar

¿De Isaac Alexander?

Libro de las soledades

Colección

Apuntes

Archivo 2008

La Solución

Aforismos

Reflexiones para antes de morir

Haiku

Recuerdos

Reflexiones que Olmo Z. le escribe a su mujer en plena crisis

Sobre las creencias

Olmo Dos Mil Veintidós

Listas

El mes de noviembre

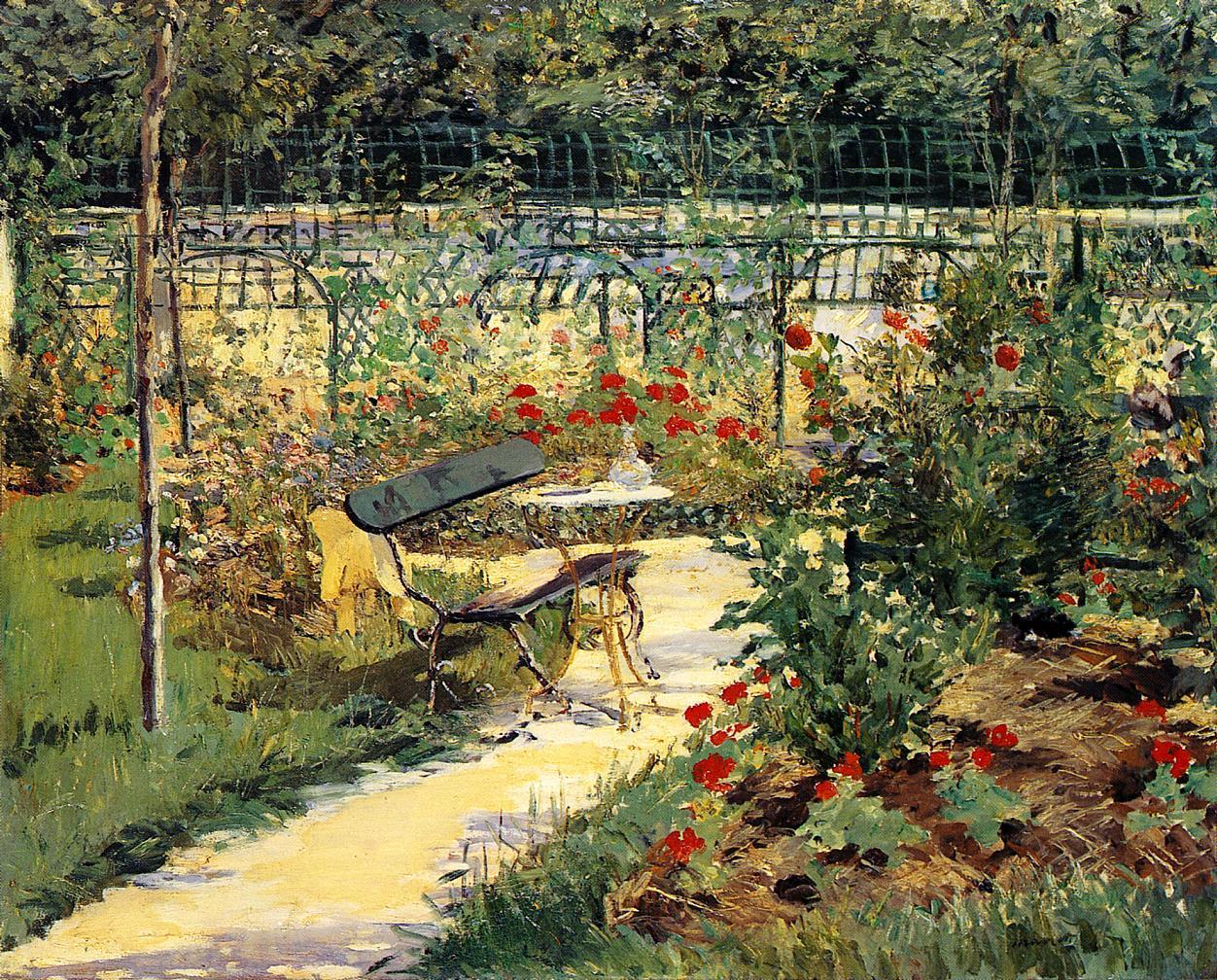

Jardines en el bolsillo

Olmo Z. ¿2024?

Saturnales

Agosto 2013

Citas del mes de mayo

Marea

Sincerada

Reflexiones

Mosquita muerta

El viaje

Sobre la verdad

Sinonimias

El Brillante

No fabularé

Perdido en la mudanza (lost in translation?)

Desenlace

El espejo

Velocidad de escape

Derivas

Carta a una desconocida

Sobre la música

Biopolítica

Asturias

La mujer de las areolas doradas

La Clerc

Las manos

Tasador de bibliotecas

Ensayo sobre La Conspiración

Las putas de Storyville

Leonora y el húsar

Archives

Últimas Entradas

Enlaces

© 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 de Fernando García-Loygorri, salvo las citas, que son propiedad de sus autores

Narrativa

Tags : Escritos de Isaac Alexander Libro de las soledades Redactado por Fernando García-Loygorri Gazapo el 22/09/2021 a las 12:48 |