Del libro Poemas póstumos I (1923-1937) escrito por César Vallejo

- No vive ya nadie en la casa -me dices-, todos se han ido. La sala, el dormitorio, el patio, yacen despoblados. Nadie ya queda, pues que todos han partido.

Y yo te digo: Cuando alguien se va, alguien queda. El punto por donde pasó un hombre, ya no está solo. Únicamente está solo, de soledad humana, el lugar por donde ningún hombre ha pasado. Las casas nuevas estás más muertas que las viejas, porque sus muros son de piedra o de acero, pero no de hombres. Una casa viene al mundo, no cuando la acaban de edificar, sino cuando empiezan a habitarla. Una casa vive únicamente de hombres, como una tumba. De aquí esa irresistible semejanza que hay entre una casa y una tumba. Sólo que la casa se nutre de la vida del hombre, mientras que la tumba se nutre de la muerte del hombre. Por eso la primera está de pie, mientras que la segunda está tendida.

Todos han partido de la casa, en realidad, pero todos se han quedado en verdad. Y no es el recuerdo de ellos lo que queda, sino ellos mismos. Y no es tampoco que ellos queden en la casa, sino que continúan por la casa. Las funciones y los actos se van de la casa en tren o en avión o a caballo, a pie o arrastrándose. Lo que continúa en la casa es el órgano, el agente en gerundio y en círculo. Los pasos se han ido, los besos, los perdones, los crímenes. Lo que continúa en la casa es el pie, los labios, los ojos, el corazón. Las negaciones y las afirmaciones, el bien y el mal, se han dispersado. Lo que continúa en la casa, es el sujeto del acto.

Carta del 14 al 15 de enero de 1913

Una vez me dijiste que te gustaría estar sentada a mi lado mientras escribo; pero date cuenta de que en tal caso no sería capaz de escribir (tampoco es que lo sea mucho en general), pero en este caso es que no podría trabajar en absoluto. Escribir significa abrirse desmesuradamente; la más extrema franqueza y la más extrema entrega, en la que todo ser ya de por sí cree perderse, en su trato con los demás, y ante las que, por lo tanto, se echará para atrás mientras esté en sus cabales -pues todo el mundo quiere vivir mientras vive-, esta franqueza y esta entrega, repito, no son ni de lejos suficientes para la creación literaria. Lo que se transfiere desde esta capa superficial a la escritura -si la cosa no marcha de otro modo y las fuentes más profundas permanecen calladas- no es nada, y se derrumba desde el instante mismo en que un sentimiento más verdadero sacude ese suelo superior. Por eso nunca puede estar uno lo bastante solo cuando escribe, por eso nunca puede uno rodearse de bastante silencio cuando escribe, la noche resulta poco nocturna, incluso. Por eso no dispone uno nunca de bastante tiempo, pues los caminos son largos, y es fácil extraviarse, hasta le llega a uno a entrar miedo a veces, y siente desde ya, sin violencia ni seducción alguna, ganas de emprender la retirada (ganas que siempre se pagan muy caras con el tiempo), ¡cuánto más si, inopinadamente, la más querida de las bocas le diera a uno un beso! Con frecuencia he pensado que la mejor forma de vida para mí consistiría en encerrarme en lo más hondo de una vasta cueva con una lámpara y todo lo necesario para escribir. Me traerían la comida y me la dejarían siempre lejos de donde yo estuviera instalado, detrás de la puerta más exterior de la cueva. Ir a buscarla, en camisón, a través de todas las bóvedas, sería mi único paseo. Acto seguido regresaría a mi mesa, comería lenta y concienzudamente, y enseguida me pondría de nuevo a escribir. ¡Lo que sería capaz de escribir entonces! ¡De qué profundidades lo sacaría! ¡Sin esfuerzo! Pues la concentración extrema no sabe lo que es el esfuerzo.

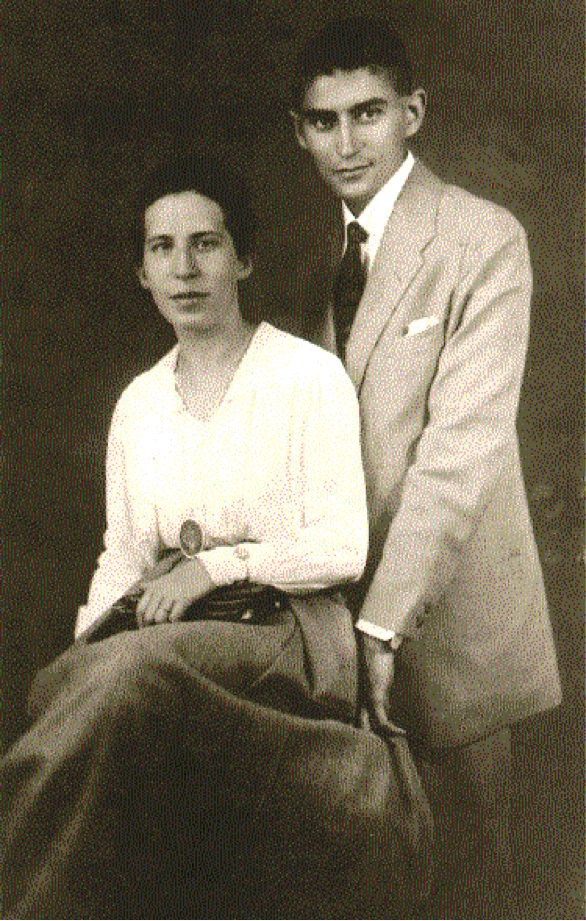

Felice Bauer y Franz Kafka, julio de 1917 (Archivo Klaus Wagenbach)

Poema de César Vallejo. Poesía completa. Ed. de Antonio Merino. Akal 2005

(Este poema ya lo transcribí hace catorce años -un diecinueve de febrero de 2010-. Por algo será que catorce años después haya querido volverse a transcribir. Seamos obedientes con las Μοῖραι)

* Según cuenta Carlos del Río León, durante un paseo con Vallejo, éste, que iba vestido con un abrigo negro, se sentó sobre una piedra blanca que le recordó un sepulcro. El contraste entre el negro y el blanco le sugirió el título del poema. Unos años antes (1920), cuando Vallejo se encontraba escondido en casa de Antonio Orrego, se despertó sobresaltado y le comentó a Orrego que acababa de verse a sí mismo muerto en París: "...Acabo de verme en París -me dijo- con gente desconocida y, a mi lado, una mujer también desconocida. Mejor dicho, estaba muerto y he visto mi cadáver. Nadie lloraba por mí. La figura de mi madre, en el aire, me alargaba los brazos sonriente...".

Me moriré en París, con aguacero,

un día del cual tengo ya el recuerdo.

Me moriré en París -y no me corro-

tal vez un jueves, como es hoy, de otoño.

Jueves será, porque hoy, jueves, que proso

estos versos, los húmeros me he puesto

a la mala y, jamás como hoy, me he vuelto,

con todo mi camino a verme solo.

César Vallejo ha muerto, le pegaban

todos sin que él les haga nada;

le daban duro con un palo y duro

también con una soga; son testigos

los días jueves y los huesos húmeros,

la soledad, la lluvia, los caminos...

César Vallejo murió, 18 años después de su visión, en París, un 15 de abril de 1938... viernes.

Fiorenza

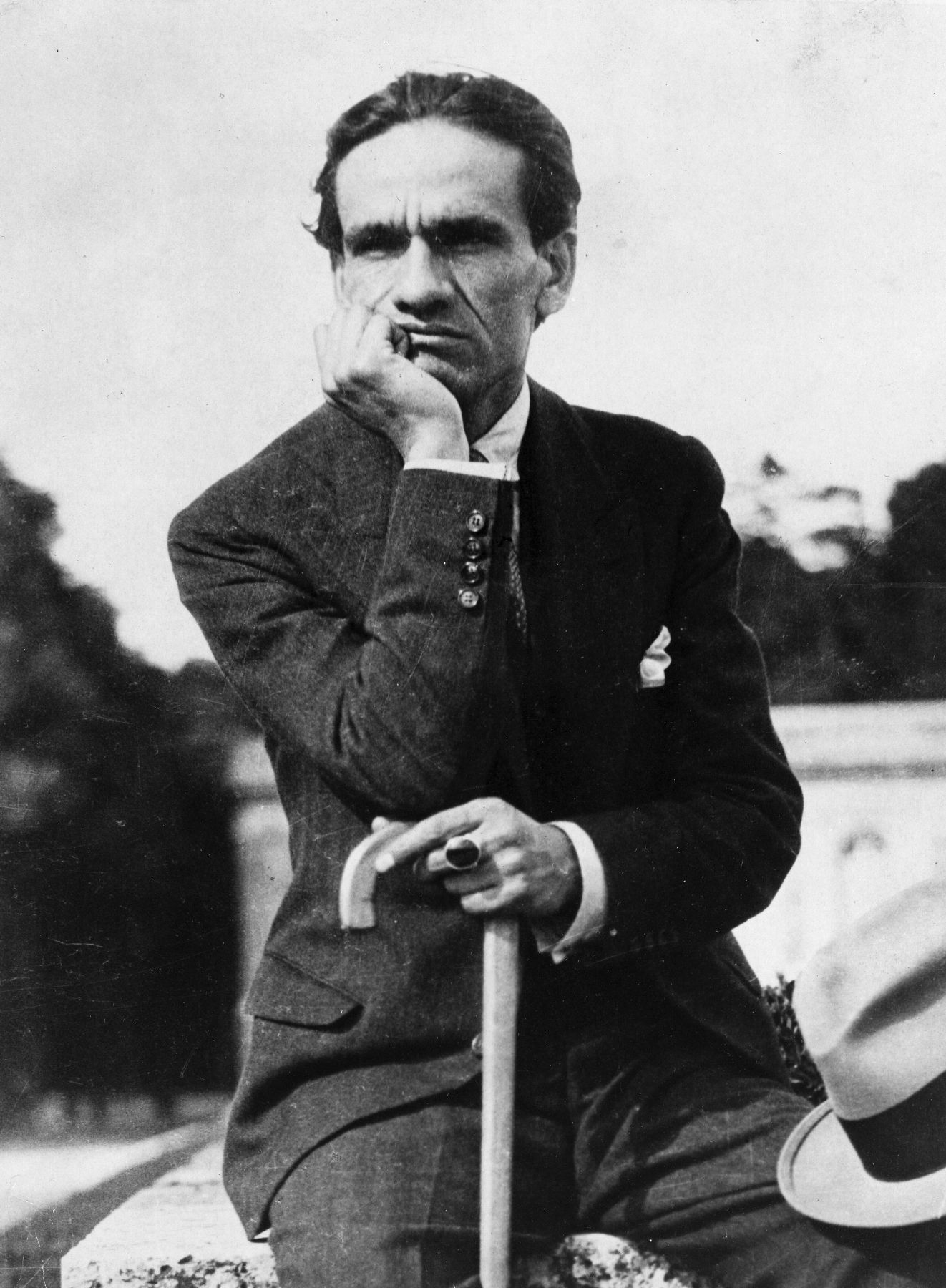

Thomas Mann

Thomas Mann

Acto III Escena 4ª

Lorenzo di Medici:

[...] La belleza está por encima de la ley y de la virtud [...]

[...] La belleza está por encima de la ley y de la virtud [...]

Invitados

Tags : Fantasmagorías Escrito por Fernando García-Loygorri Gazapo el 22/11/2023 a las 19:01 |Entrada de Potra en el Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico de J. Corominas y J. A. Pascual. Tomo IV

cont. de la entrada.

Hace tiempo había yo pensado en otra. Según hemos visto por el testimonio de Antón de Moros (y es posible que Calila aluda a lo mismo) potra se aplica a veces a la hernia del escroto; además Covarr. asegura que era esto lo normal: "es cierta enfermedad que se cría en los testículos y en la bolsa dellos", y lo confirma Aut. "se causa por baxar las tripas a la bolsa de los testículos", citando la autoridad de Fragoso (S. XVI) "hernia es quando baxa la tripa o redaño a la bolsa de los testículos, y acerca de nosotros se dice potra"; lo mismo dicen en portugués Moraes y Vieira, y en el Norte del Brasil pôtra es hoy "escroto volumoso por uma circumstância mórbida qualquer" (Pereira da Costa). Ahora bien, la hernia del escroto se llamó en latín pondus genitalium, por lo menos le da este nombre San Agustín: "quidam Caralitanus non solum a paralysi, verum etiam ab informi pondere genitalium, cum baptizaretur salvus effectus est" (cita de Du C.); no cabe, en efecto, dudar de este valor, pues Papias define ponderosus "qui hernia laborat" e igual ac. figura en Gregorio Magno, Arnobio, la Vulgata y la Lex Longobardorum; está también en la Ítala y en las Glosas de Cassel (M-L, Litbl. XVI, 374), y en otras glosas alto-alemanas ("ponderosus, cui humor viscerum in virilia labitur": ZRPh. XXVII, 529); ponderositas 'hernia' se lee en CGL II, 581.10, y en la Lex Wisigothorum (Du C.). En latín clásico pondus, -eris, propiamente 'peso', era precisamente el nombre del escroto, sano o enfermo (lo cual nos recuerda la potra "escroto volumoso" de Pereira da Costa), así la llamaron Catulo y Estacio; pero el caso es que el plural pondera se empleaba con gran frecuencia con valor singular, así en Horacio, Estacio y Virgilio.

Ahora bien, sabemos por Menéndez Pidal, Orígenes, 40.2, que el castellano, como nombre del potro y la potranca, vaciló largo tiempo entre poldro, -a, y potro, -a: ¿no podría ser que al ser sustituido poldra por potra 'yegua joven' se cambiara también *pondra 'hernia escrotal' en potra? Un vocablo habría arrastrado al otro, y la etimología popular habría hecho el resto. Pues apenas cabe dudar que pondera podía dar *pondra; y como prueba de que existieron confusiones entre poldra y pondra podemos citar el portugués alpondras 'pasaderas, piedras para pasar un río saltando de la una a la otra', junto al cual perdura la variante etimológica poldras en la Beira Alta (Leite, RL IV, 69; Cornu, GGr. I, 129, 155; REW, 6825) y en el Minho (Leite, Opúsc.. II, 53), espoldras junto a esprondas 'piedras grandes que sirven de puente' y poldradu 'puente grande de varios ojos' en el gallego del Limia (Scheneider, VKR XI, s.v.): todo el mundo, en efecto, está de acuerdo en que se trata de una aplicación metafórica de PULLITRA 'potranca'.

Ahora bien, sabemos por Menéndez Pidal, Orígenes, 40.2, que el castellano, como nombre del potro y la potranca, vaciló largo tiempo entre poldro, -a, y potro, -a: ¿no podría ser que al ser sustituido poldra por potra 'yegua joven' se cambiara también *pondra 'hernia escrotal' en potra? Un vocablo habría arrastrado al otro, y la etimología popular habría hecho el resto. Pues apenas cabe dudar que pondera podía dar *pondra; y como prueba de que existieron confusiones entre poldra y pondra podemos citar el portugués alpondras 'pasaderas, piedras para pasar un río saltando de la una a la otra', junto al cual perdura la variante etimológica poldras en la Beira Alta (Leite, RL IV, 69; Cornu, GGr. I, 129, 155; REW, 6825) y en el Minho (Leite, Opúsc.. II, 53), espoldras junto a esprondas 'piedras grandes que sirven de puente' y poldradu 'puente grande de varios ojos' en el gallego del Limia (Scheneider, VKR XI, s.v.): todo el mundo, en efecto, está de acuerdo en que se trata de una aplicación metafórica de PULLITRA 'potranca'.

Ventanas

Seriales

Archivo 2009

Cuentecillos

Escritos de Isaac Alexander

Fantasmagorías

Meditación sobre las formas de interpretar

¿De Isaac Alexander?

Libro de las soledades

Colección

Apuntes

Archivo 2008

La Solución

Reflexiones para antes de morir

Aforismos

Haiku

Recuerdos

Reflexiones que Olmo Z. le escribe a su mujer en plena crisis

Olmo Dos Mil Veintidós

Sobre las creencias

Jardines en el bolsillo

El mes de noviembre

Listas

Olmo Z. ¿2024?

Saturnales

Agosto 2013

Sobre la verdad

Citas del mes de mayo

Rapsodia en noviembre

Sincerada

Marea

Mosquita muerta

Reflexiones

El Brillante

No fabularé

El viaje

Sinonimias

El espejo

Desenlace

Perdido en la mudanza (lost in translation?)

Cartas a mi padre

Asturias

Velocidad de escape

Derivas

La mujer de las areolas doradas

La Clerc

Carta a una desconocida

Sobre la música

Biopolítica

Lecturas en alta voz

Ensayo sobre La Conspiración

Tasador de bibliotecas

Archives

Últimas Entradas

Enlaces

© 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 de Fernando García-Loygorri, salvo las citas, que son propiedad de sus autores

Invitados

Escrito por Fernando García-Loygorri Gazapo el 10/09/2025 a las 18:03 |