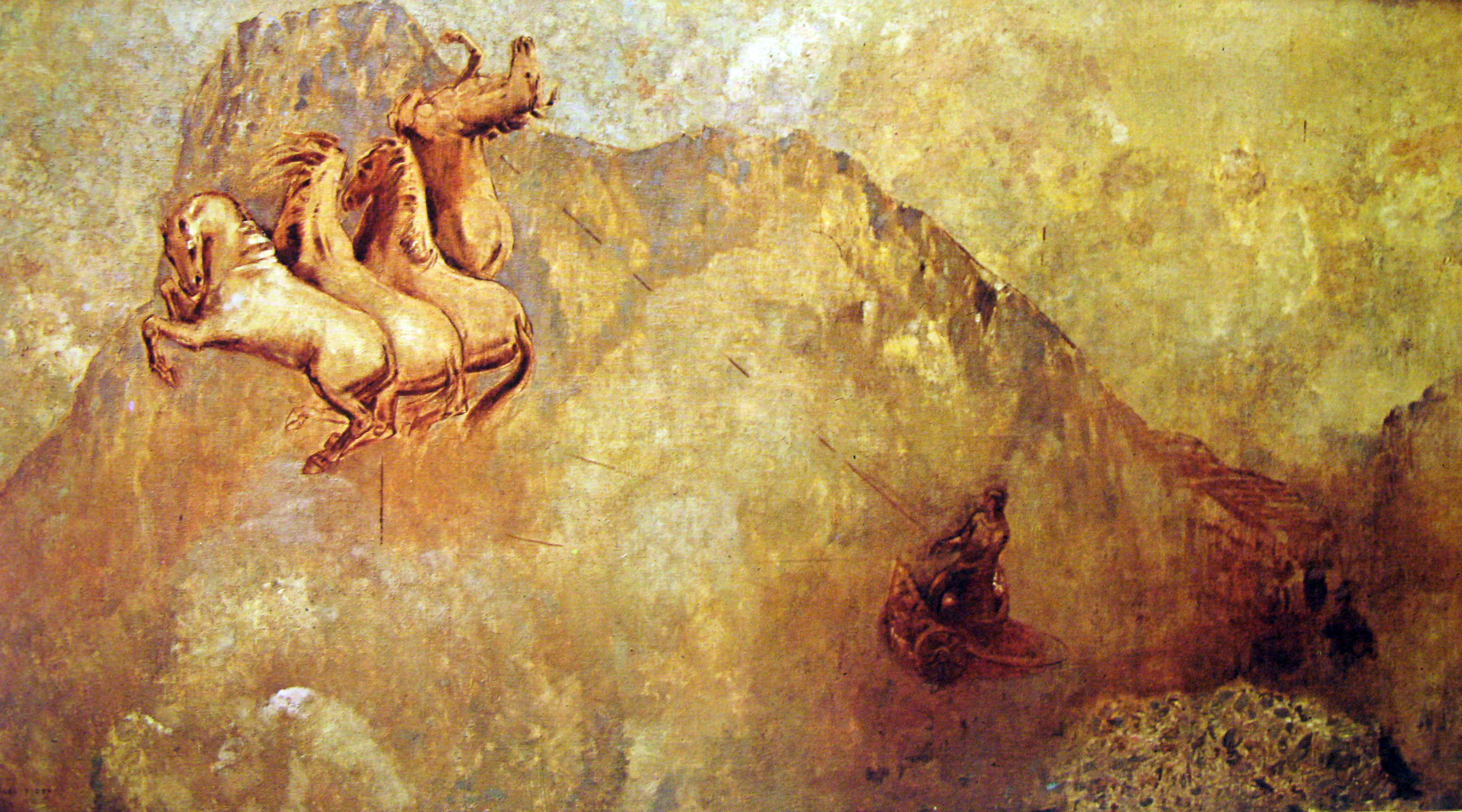

Ruido. Fotografía de Olmo Z Agosto 2015

¡Andurriales! ¡Andurriales! Me quemé la minga. Desparramé lágrimas. Y las faldas se levantaron justo tras las ortigas. ¡A las armas! ¡Desnudas las varices! No, no me arrepiento. Seguiré desnuda con los cojones colgando. Hay en el prado una mentira morada y dicen los aldeanos que se retuercen las vides. Yo no lo sé. Sólo salto a la comba. Unas veces del derecho y otras veces del revés. Mil años. Una docena. Porque me levanté con el miedo en los ijares y sentí las bridas metiéndoseme por las grupas como alfileres muy pequeños que pincharan mis médulas. No digas más veces alto. No sosiegues a las caballerías. Llegaré en el carro más tarde y te convenceré de que siendo viejo llevo bragas. No me avergüenza. Ni siquiera cuando en la roca alta me detengo; levanto mis faldas; bajo mis bragas; cuelgan mis huevos y cago a mis anchas mientras por el camino los romeros entonan unas loas a no sé qué puñetero dios al que le deben todo. Yo no no me avergüenzo. Lo repito. Porque nací sin sesgo y me mordí las uñas. Porque estoy dispuesta a poner el culo para que el caballo fiero me penetre entera. Yo no me caí de yegua. Yo no recogí abono de comadreja. Yo no escupí sangre. Yo no me sentí linda. Soy un viejo, nada más. Soy un viejo que sueña con la alfombra de un sha. Soy un viejo que mea a horcajadas. Soy una niña que se cepilla como si fueran los pelos hilos de seda en el telar. Y mis barbas las afeito. Y mi pecho lo refuerzo con algodoncillos como es tierna la melena de los buzos. Y me sosiega la esperma. Y me sosiega la última balada del poeta vagabundo. Y duermo como una bendita las noches de tormenta, a campo abierto, abiertas las piernas por si un rayo misericordioso cayera en mis pelotas y las fulminara para siempre entre abrojos y ojos de ternero. No arriendo la ganancia porque nada gané y cuando se me caen los dientes alabo la bendita figura del universo que es panza de burro alrededor de eje de un mundo. De cualquier mundo, de cualquiera. No alardeo. No me enervo cuando pasan los días sin alimento y reconozco mi miedo a la lluvia mansa y a las fieras insecto que son las dueñas de todo lo que creemos nuestro. Ven a mí, cariño, que me ha tocado la pedrea y la he guardado en el refajo, lejos de miradas discretas que son las más rijosas de cuantas caigan sobre ti. Porque no puedo creer en las obras de los hombres. Porque entendí la importancia de Napoleon y vomité durante años. Millones dijo una que me tocaba los huevos y extrañada se repetía mientras me enseñaba a otros, Pero si es un niña y miradla que par de testículos, llenitos, llenitos de simiente. ¿Dónde está la tierra para ser preñada? ¿Qué tierra tiene la vagina lo suficientemente grande como para albergar tal río de lefa? ¿Qué río no se haría con los líquidos de esta criatura? Así iba yo ufana, con mi barba de días, mi falda floreada, mi atroz ronquera. Dormía en pajares. Venían los mozos. Me tomaban y sentían asco. Me apedrearon. Me abrieron la crisma. Sentí la muerte que entraba por la frente. Y al dejarme ir volvía de nuevo. Sé que me dirás que no he conocido las neveras, ni sé nada del gas. Sé que tendrás muy buenas razones para azotarme. Azótame. Desángrame. Sácame las tripas. Ponme una compresa. Atiende mi fiebre. Arráncame la cabeza. Sé atronador. Sé inclemente. Dime que te rece. Dime que te adore. Hazme caer de hinojos. Pasa un hisopo por sobre mi testuz. Desencalla mi voz. Desnuda mi espalda. Latígame. Más. Más. Que me corro. Que soy manatial de vida mezclado en sangre. Que soy roca. Que me mareo. Que caigo en la espesura. Que me pudro por dentro. Que estoy sediento de crema de güisqui. Que te cantaré unas soleá con mi voz de princesa. Sin guisante. Ni un ladrillo sentirían mis riñones. Mis riñones hembra. Mi barba macho. Cabrón. Piojoso. Abandonadme. Porque no sabéis cómo, cómo y aquí estoy abierta de piernas con los cojones colgando. Amarilla por dentro. Con ganas de saltar. Me robaron la comba. Haré un patín y volaré por el camino de piedras, el que lleva al Leteo y al olvidarme de mí seré por fin quien era. No conseguiréis atarme a la cama. No valdrán de nada esos barrotes. La cárcel es sólo para cobardes. El verdadero peligro está en la calle. Yo te lo digo que soy viejo y llevo trenzas; que me hago llamar Paulina cuando llega junio y justo al empezar noviembre me nombro Estela y cuando cae abril me hundo en mí. Decídselo a todos. Yo me voy a la cueva a mirar la sombra porque la verdad no existe y mi cabeza está a punto de estallar. ¡Al alba, lucero, al alba!

Está en la roca

Tres ladridos

Ladridos en serie

Buen sonido de mar con algo de voces

Gritos (buen sonido)

Un ratoncito muerto. Máquina segadora. Bastón.

No quiere ir a la Roca Verde.

Ya.

Pasos y viento.

El perro sigue tirando. Coches. Pasos.

Mucho viento.

24.05 24.11 24.30 24.30-25.30 28.40 29.05 32.21 32.34 35.23 35.28 00.46 01.11 02.11 03.41 4.19 5.00

Tres ladridos

Ladridos en serie

Buen sonido de mar con algo de voces

Gritos (buen sonido)

Un ratoncito muerto. Máquina segadora. Bastón.

No quiere ir a la Roca Verde.

Ya.

Pasos y viento.

El perro sigue tirando. Coches. Pasos.

Mucho viento.

24.05 24.11 24.30 24.30-25.30 28.40 29.05 32.21 32.34 35.23 35.28 00.46 01.11 02.11 03.41 4.19 5.00

Al derramarse y volver a su contenido creyó haber descubierto el equilibrio. La mañana se había ido construyendo a través de palabras de sabios; uno argüía que el erotismo nace de la conciencia de la muerte; otro que el dharma no tenía por qué estar en oposición con el moksa; más allá se encontraba el She King y su poesía extraña y autoritaria (se preguntaba entonces si era posible, realmente, algún tipo de poesía autoritaria, si esos dos conceptos no encerraban un oximoron); así se había ido construyendo por mucho que en su alma cundiese una respiración entrecortada al hilo de un influjo negativo del devenir; cada vez más el presente -se decía- era el lugar dichoso, el puro instante; un instante del cuerpo desnudo de una mujer al que hubiera querido abocetar de inmediato; ese instante -se decía- es el mundo, todo el mundo, la totalidad del mundo; sólo el presente, se decía de nuevo, mientras dejaba que las volutas del humo se elevaran y tras ellas se dejara llevar hasta el día en el que los primeros hombres, venidos de la lejana África, atravesaron el estrecho de Bering y comenzaron la conquista del continente americano o -disueltas ya las volutas- recordara haciéndolo presente su presencia en lo alto de la Roca Blanca. No más allá podía ir. No más allá sabía ir. Hasta donde sabía era un hombre solitario. Hasta donde sabía no podía saber con absoluta certeza sin la elección había sido suya. Tan sólo miraba sus manos y escuchaba las olas del océano Pacífico mientras decidía si un té verde sería el acompañamiento idóneo para esa hora de la mañana. Porque estaba el fondo del Universo. Porque estaba la condensación del tiempo cuando éste se acerca a un agujero negro y estaban las olas del Pacífico entrando en sus oídos. Porque estaba una historia de un devoto hipócrita y aquella otra de un moro celoso a las que tenía que hacer caso y aún más a las que debía de dar luz. Nada era inútil, se decía, y sonreía con el término inútil y sabía que su vaguedad le hacía mejor aunque el término mejor le obligase a una comparación con vaya usted a saber quién. No tenía frío. Ya no tenía frío. En ese presente que una vez escrito ya había pasado, se encontraba una carretera muy oscura, el meandro de un río, las aguas turbias de un pantano, un anochecer rojísimo, las notas de un cigarro sonando en las teclas del piano y una voz dulce y rota como piel de durazno; allí estaban, adensándose, todos esos instantes que seguro había vivido; allí estaban cálidos, dejándose ser con los ojos cerrados y la mente deambulando por su propio ser. No quería morir y no sabía si quería un té. No quería irse aún por las olas, por la voz, por ahora, sobre todo por ahora, no, no quería dejar de oler, él que había cogido la tierra entre sus dedos, la tierra húmeda, y la había olido y la tierra mojada, el olor de la tierra mojada, le había provocado un llanto de niño, un llanto de cosa buena que se prueba por primera vez.

Estaba de espaldas al mundo y frente a él su historia, sus dedos, su memoria, sus agujeros negros -densidades brutales que acaparan gravemente la luz-, sus anhelos de diletante, sus placeres de libertino, sus caricias de siempre, sus nostalgias, su imperfección bendita y su antipatía por las formas perfectas, por las Ideas, por la contemplación interesada, por la verdad como arma. Estaba de espaldas al mundo. Luchando. Aún. Respirando entrecortado. Con un temor sagrado al mañana y al ayer y sin embargo profanamente viviendo el instante, el segundo, el minuto, masticándolo con gusto, saboreando su tránsito.

Se haría un té.

Estaba de espaldas al mundo y frente a él su historia, sus dedos, su memoria, sus agujeros negros -densidades brutales que acaparan gravemente la luz-, sus anhelos de diletante, sus placeres de libertino, sus caricias de siempre, sus nostalgias, su imperfección bendita y su antipatía por las formas perfectas, por las Ideas, por la contemplación interesada, por la verdad como arma. Estaba de espaldas al mundo. Luchando. Aún. Respirando entrecortado. Con un temor sagrado al mañana y al ayer y sin embargo profanamente viviendo el instante, el segundo, el minuto, masticándolo con gusto, saboreando su tránsito.

Se haría un té.

Toma su mano y pide perdón. Él le dice, No creo en el perdón. Le responde, Aunque no creas, perdóname. Él le agarra la cara con ambas manos y le dice, No hay perdón. Nunca habrá perdón. Jamás te perdonaré. De ahora en adelante te seguiré mirando, hablaré contigo, seré tu amigo, seré, si lo necesitas, tu paño de lágrimas, hablaremos de aquello, cuantas veces quieras, pero no te puedo perdonar. Él responde, ¿Cómo es posible que seas tan terco? ¿Es ira lo que tienes?, No -responde- es tiempo lo que tengo. Todo el tiempo que me robó tu error. Eso no se puede perdonar. Eso no hay perdón que lo perdone, Pero entonces -sigue el que agravió- no hay salida. Siempre seré culpable, ¡Oh -responde el agraviado- que antiguo es todo! Culpable. ¡De qué cojones hablas! ¿Tú no conoces el nacimiento de una estrella? ¿No sabías el milagro galáctico de que estemos hablando tú y yo? ¿De qué culpa me hablas? Vete tranquilo. No te perdono porque es imposible, sólo por eso, el perdón es un intercambio que olvida la variable del presente en que sucedió el hecho y los tiempos de dolor que siguieron. Así es que, ven, abrázame, ¿Abrazarte? ¿Cómo te voy a abrazar si no me das tu perdón? Así siempre estaré en deuda contigo. Una deuda que yo buscaba con tu perdón que se pagara, No hay deuda, no hay pago, no hay perdón. Lo que pasó, pasó, Si no me perdonas no volverás a verme, Entonces, adiós.

He visto la ladera Mundo y me estremece la murria de un cordero que anda degollado en busca de su madre (porque el cordero fue degollado nada más nacer. Dice un cantar popular de Boyacá de Colombia: Yo no sé dónde nací,/ ni sé tampoco quién soy./ No sé de dónde he venío/ ni sé para dónde voy.// Soy gajo de árbol caído/ que no sé dónde cayó./ ¿Dónde estarán mis raíces?/ ¿De qué árbol soy rama yo?//. Fue degollado el cordero bajo la umbría de un sol, a la verita de un río, solitario su candor) . He visto la ladera Mundo y he escuchado de una vieja una oración. Estaba la vieja sentada sobre un hito del camino, cantaban las chicharras su ardor y la vieja se dormía en su propia oración. He visto la ladera Mundo y he leído en la piel de Dios -que así llamaban los indios chiriguanos al papel- que en otros pueblos se propagan los ecos, palabras que se hacen alaridos; y frailes y capitanes ruedan en sangre. Y en la ladera me he recostado. Mi espalda recostada. Mis enormes omóplatos sobre la piedra caliente, la piedra granítica, granito y radón. Y en la ladera he soñado el perdón y era el perdón una dama que llevaba prendida en el cabello una flor y en la mano izquierda me tendía una pieza de algodón y en la derecha portaba el cetro de algún reino en el que reinó; y era la su cara seria y eran los sus ojos verdes y era la su boca ancha y eran los sus dientes blancos de nácar blancos, de perlas sus dientes blancos, marinos sus dientes eran, sus dientes de mar océana. Y los senos del perdón lucían pezones de aguamarina. Y el sexo se abría en cuentos al compás de chirimías. Y así soñé yo en la ladera Mundo una suerte de perdón. Yo he visto la ladera Mundo preñada de trigo justo antes de la siega. Y he visto la hoz. Y he visto el martillo. Y he visto el terror en los bordes de un yunque, en la fragua de Vulcano, el Dios cojo, al que los griegos llamaron Hefesto y a quien Afrodita engañó y luego engañó de nuevo cuando Venus se llamó. Como también fue cojo Jesucristo y fue Judas quien lo descoyuntó, bajo el árbol saúco, para que cumpliera su sino de Salvador. En la ladera Mundo desperté al levantarse Luna de sus amores con Sol. Blanca estaba la muchacha con manchas de su pasión y bostezaba muy fuerte, tanto que el cielo tronó y Sol rió con la fuerza de la hoguera y su pasión. En la ladera me he de quedar, mientras cuido del acéfalo cordero y miraré su cima y vigilaré sus sendas y dormiré bajo piedras y me acurrucaré en ellas. En la ladera Mundo digo. En la ladera occidente Mundo digo. Para ubicarme digo, yo que no sé dónde nací,/ ni sé tampoco quién soy./ No sé de dónde he venío/ ni sé para dónde voy.//

Ventanas

Seriales

Archivo 2009

Cuentecillos

Escritos de Isaac Alexander

Fantasmagorías

Meditación sobre las formas de interpretar

¿De Isaac Alexander?

Libro de las soledades

Colección

Apuntes

Archivo 2008

La Solución

Reflexiones para antes de morir

Aforismos

Haiku

Recuerdos

Reflexiones que Olmo Z. le escribe a su mujer en plena crisis

Olmo Dos Mil Veintidós

Sobre las creencias

Jardines en el bolsillo

El mes de noviembre

Listas

Olmo Z. ¿2024?

Saturnales

Agosto 2013

Sobre la verdad

Citas del mes de mayo

Rapsodia en noviembre

Sincerada

Marea

Mosquita muerta

Reflexiones

El Brillante

No fabularé

El viaje

Sinonimias

El espejo

Desenlace

Perdido en la mudanza (lost in translation?)

Cartas a mi padre

Asturias

Velocidad de escape

Derivas

La mujer de las areolas doradas

La Clerc

Carta a una desconocida

Sobre la música

Biopolítica

Lecturas en alta voz

Ensayo sobre La Conspiración

Tasador de bibliotecas

Archives

Últimas Entradas

Enlaces

© 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 de Fernando García-Loygorri, salvo las citas, que son propiedad de sus autores

Narrativa

Escrito por Fernando García-Loygorri Gazapo el 26/05/2015 a las 12:28 |